Die Haintchener Kirchenrechnung des Rechnungsjahres1781/82 überliefert den Erwerb eines Andachtsbildes durch die Kirchengemeinde. Es wurde ein ecce homo bild in der fastenzeit auszusetzen gekauft für 2 fl.[Gulden][1].

In der Haintchener Kirche hängt, etwas versteckt unter der Empore neben dem Zugang zum Eingangsbereich im Turm, ein Gemälde, das mit diesem Eintrag sehr wahrscheinlich in Verbindung zu bringen ist.

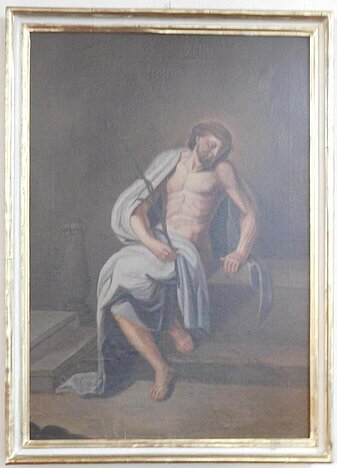

Während „Ecce-homo“ – Darstellungen gewöhnlich den von Pilatus der Menge präsentierten, gegeißelten und dornengekrönten Jesus zeigen[2], stellt das Haintchener Bild eine andere Szene des Passionsgeschehens vor, die überraschenderweise eine große Ruhe ausstrahlt:

Jesus sitzt auf einem Podest, vielleicht einer steinernen Bank. Auch sein linker Arm stützt sich darauf ab, während die rechte Hand einen Zweig hält. Der linke Fuß steht auf einer kleinen Stufe, die zu dem Podest gehört. Rechts daneben liegt ein kleines Bündel Ruten. Auf dem Kopf ist die Dornenkrone zu erkennen. Jesus ist nackt, nur um seine Schultern und Hüften ist ein hellblaues Tuch gelegt. Der Raum, in dem er sitzt, ist nicht zu erkennen, aber er wirkt düster. Links scheinen zwei hellere Treppenstufen aus dem Raum herauszuführen. Hinter den Stufen ist eine kleine, bauchige Säule zu sehen, an der Stricke und Ketten befestigt sind. In dem dunklen Raum erscheinen der Körper Jesu und das Tuch hell, fast als würden sie strahlen. Auch um den Kopf hat der Maler einen zarten Lichtschimmer gemalt. Jesus neigt seinen Kopf müde auf die linke Schulter, die Augen sind geschlossen. In der Müdigkeit erscheint das Gesicht sanft und ruhig.

Diese Szene wird nicht in den Passionsgeschichten der Evangelisten überliefert. Dort heißt es, dass Jesus nach der Gefangennahme und dem Verhör durch Pilatus von den Soldaten verspottet und misshandelt wurde. Danach erfolgte die Zurschaustellung („Ecce homo“) und die Verurteilung zum Tod am Kreuz[3]. Genau zwischen diese beiden Ereignisse passt das Bild in der Haintchener Kirche:

Die Soldaten sind gegangen. Jesus ist allein im Gefängnis. Die Folterwerkzeuge sind zu sehen, aber der Maler hat sie nicht in ihrer Grausamkeit dargestellt. Sie wirken vielmehr klein und an den Rand gedrängt. Auch Dornenkrone und Stock, mit denen die Soldaten Jesus verspottet hatten, wirken in der Darstellung weder grausam noch verhöhnend. Der in den Passionserzählungen erwähnte Purpurmantel, der neben Dornenkrone und Stab Jesus als Spottkönig kennzeichnen sollte, ist vom Maler in der Farbe des Himmels dargestellt worden. Die Spuren der Misshandlungen sind am Körper Jesu kaum zu erahnen. Der Maler wollte also offenbar nicht Schrecken und Schmerzen der Folterung darstellen. Das Bild zeigt vielmehr einen kurzen Augenblick der Erschöpfung – aber auch der Ruhe, bevor die Soldaten zurückkommen und Jesus nach draußen zerren.

Das Bild weckt so einerseits die Anteilnahme am Leiden Jesu. Andererseits lädt es die Betrachter dazu ein, ihre Sorgen und ihr eigenes Leiden im Leiden Jesu wiederzuerkennen und von ihm mitgetragen zu wissen. Mitten in den dunklen Stunden des Lebens (Kummer, Not, Gewalt, Krankheit, Tod …) eröffnet das Bild den Gläubigen einen Augenblick der Ruhe.

Die Art der Darstellung, die das Bild in der Haintchener Kirche zeigt, wird in der Kunstgeschichte als eine Sonderform der „Ecce-homo“ – Darstellungen unter dem Titel „Jesus/Christus in der Rast“ eingeordnet[4].

Leider fand das Bild im Rahmen der Beschreibung der Haintchener Kirche durch Ludwig Baron Döry[5] keine Beachtung.

Im Licht der erhalten gebliebenen Kirchenrechnung wird man in dem Gemälde ein weiteres Ausstattungsstück erkennen dürfen, das durch die Gemeinde bald nach dem Neubau der Kirche angeschafft worden ist. Wie der Rechnungseintrag überliefert, sollte das Bild in der Fastenzeit ausgestellt werden. Ob es während des übrigen Jahres auch in der Kirche zu sehen war, lässt sich nicht feststellen. Wahrscheinlich wurde es in der Fastenzeit an einer gut sichtbaren Stelle in der Kirche aufgestellt/aufgehängt, um den Gläubigen durch das Betrachten des Bildes das Passionsgeschehen zu vergegenwärtigen.

Kurz notiert: Pfarrer Ponsar beklagt die unzureichende Ausstattung des Haintchener Pfarrhauses.

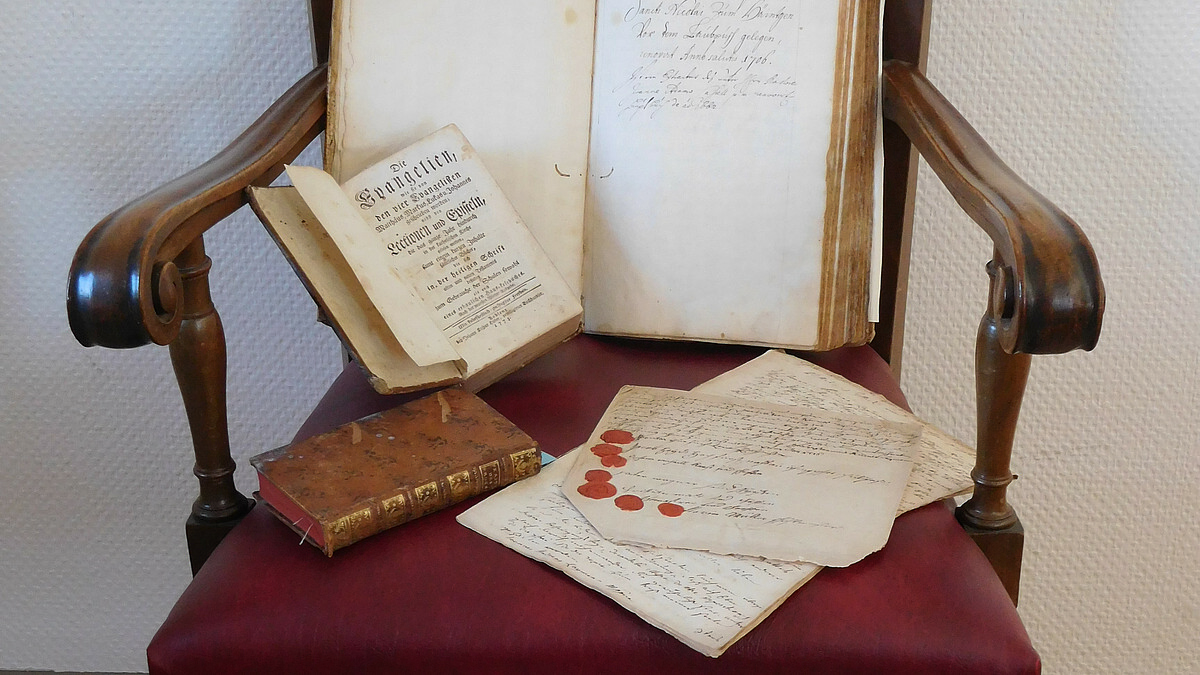

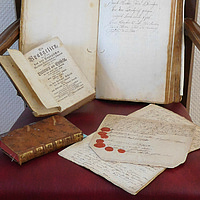

Pfarrarchiv Haintchen

Amtsbücher/Kirchenbuch Bd. 4, pag. [23]

Was ich[6] im Pfarrhause

bey meiner Ankunft[7] gefunden

- Ein groser eisen Kessell. Da er löcher hatte ist er verkaufft worden als alt eisen für 52xr und ins hauß verwendet worden.

- Ein schlechte Kette statt der Heele[8] auf dem Feuerherde mit einer Brandruthe[9].

- Ein viereckiger kleiner dannener Tisch, worin ich eine Schublade habe lassen machen.

- Einige alte Bretter in der Küche, die Dippen zu stellen, wozu noch einige neue habe lassen machen, wie auch noch Kammbäncke[10] auf die Zimmer.

- Die Schaafreife[11] sind der Gemeinde, ausgenommen die im kleinen Schaafstalle habe ich lassen machen. Wieder das Äpfellgerüst im Keller hab ich lassen machen, gleichwie ich auch gleich im Anfange noch andere Kösten gehabt beym Maurer, dem ich ein Conventions Thaler[12] geben, dem Zimmermann einen Thaler, dem Schreiner und auch dem Schmide vor Verschiedenes, so man von der Gemeinde entweder gar nicht, oder nur mit vielem Bettlen, und Schlechtweg hat können erhalten.

- Noch die kleine Reife[13] im Ochsenstalle ist mein; das Scheuernseil ist mein; die Brunnenkette ist und bleibt mein: denn ich habe dieß alles bezahlt; sogar einen Trummen[14] Holz, den ich zum Bienenhauß, Sommerhause, und Taaubenstock[15] verwendet, habe ich ihnen bezahlen müssen mit 7 fl.

[1] Pfarrarchiv Haintchen, Kirchenrechnungen, 1781/82, Ausgaben Pos. 33. – Die Rechnung war durch den damaligen Kirchenbaumeister Philipp Adam Urban aufgestellt und am 10. November durch Pfarrer Ponsar un die Sendschöffen Johannes Bös und Johannes Reichmann geprüft worden. Leider gibt der Rechnungseintrag keinen Aufschluss darüber, wo das Bild erworben wurde, bzw. wer der Maler des Bildes ist.

[2] Anton Legner, Ecce homo, in: LCI 1, Sp. 557-561.

[3] Mt 26,42-77,31a; Mk 14,43-15,20a; Lk 22,47–23,25; Joh 18,1–19,16a.

[4] Gerhard Seib, Rast Christi, Letzte, in : LCI 3, Sp. 496-498.

[5] Ludwig Baron Döry, Die Barockkirche in Haintchen, in: 600 Jahre Haintchen, 113-150.

[6] Pfarrer Gerlach Ponsar – Die Zuschreibung erfolgt aufgrund von Schriftvergleich und dem Überlieferungszusammenhang.

[7] Pfarrer Ponsar wurde im Jahr 1778 Nachfolger von Pfarrer Brixius. Der Wechsel erfolgte – wie üblich – am Johannistag (24.6.).

[8] Gemeint ist vermutlich eine Hale (Haleisen, Kesselhaken) mit deren Hilfe die Nähe des Kessels zum Feuer und damit die Temperatur geregelt wurde.

[9] Ein eiserner Rost, der über das Herdfeuer gestellt wird (Brandbock).

[10] Unterhalb der Zimmerdecke angebrachtes Bord zum Aufstellen von (zinnenem oder kupfernem) Geschirr.

[11] Gemeint sind vermutlich die Raufen (Futtergestelle).

[12] Nach 1753 eingeführte Talermünze im Wert von zwei Gulden.

[13] Raufe, wie Anm. 11.

[14] Gemeint ist ein großes Stück, eine große Menge

[15] Lesart unsicher. Es könnte auch „Traubenstock“ heißen.