Haintchen

Archivstück des Quartals II. 2021

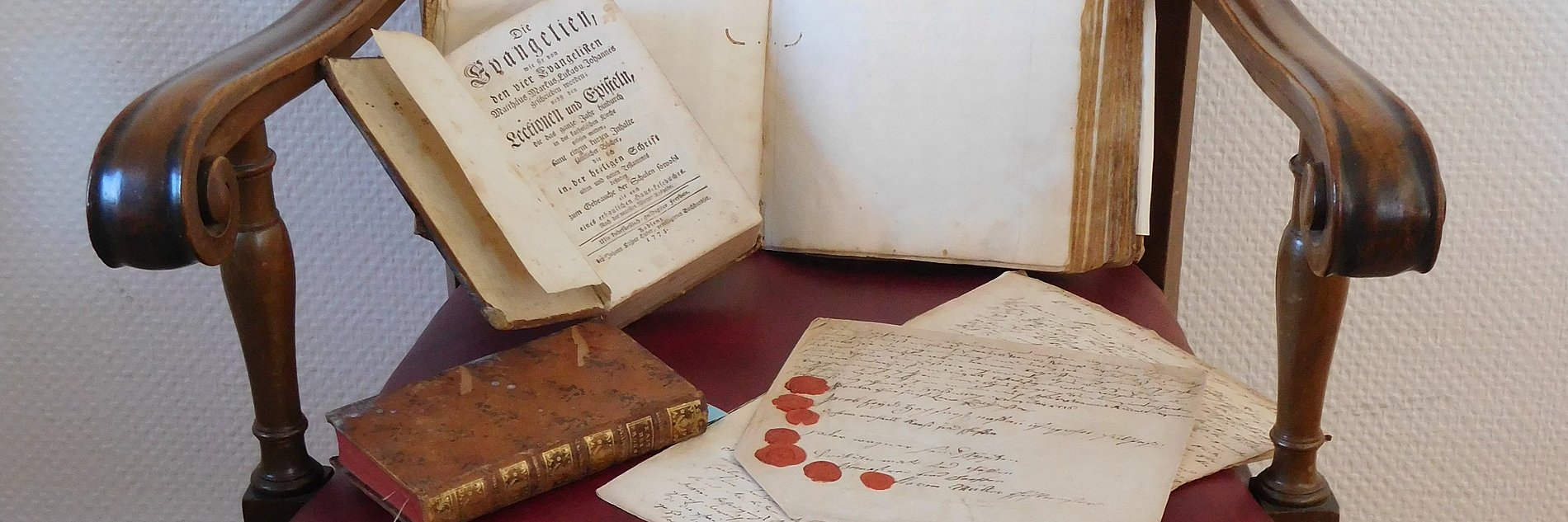

(Da dieser Beitrag das Jubiläum der Kirchenweihe thematisiert, wird nicht – wie sonst üblich – ein Archivstück aus dem Pfarrarchiv vorgestellt.)

Am 14. Juli 2021 jährt sich der Weihetag der Haintchener Kirche zum 240. Mal – und nicht nur in Haintchen kann man an diesen Jahrestag erinnern: Auch die Kirchen in Camberg und in Hasselbach wurden im Jahr 1781, wenige Tage nach der Kirche in Haintchen, durch den Trierer Weihbischof Jean-Marie Cuchot d´Herbain[1] geweiht. Zudem jährt sich der Tag der Einsegnung der Haintchener Kirche am 19. Juli 2021 zum 270. Mal.

Quellen zur Kirchenweihe

Im Pfarrarchiv finden sich nur zwei kurze Notizen, die unmittelbar mit dem Weihetag in Verbindung stehen.

Zum einen hat der damalige Frühmesser, Hubert Arend[11], im Amtsbuch der Frühmesserei vermerkt: Ecclesia Nostra ad S. Nicolaum consecrata est 14ta july 1781 ab Episcopo De Asaclon[12].

Eine zweite Notiz findet sich in der Kirchenrechnung für das Rechnungsjahr 1780/81[13]:

[…]

35.) Bey Einweyhung unserer Kirche ist der gemeinde zu steuer der Kösten gegeben worden: 7fl[14] 30xr[15]

36.) für 1 ¾ lb[16] pulver an diesem Feste: 1fl 12xr

37.) dem Canonier Matthias Urban ein Trinkgeld: 12xr

38.) auch damals dem Schulmeister wegen außerordentlicher gehabter mühe ein maas wein bezahlt: 24xr

[…]

Der damalige Haintchener Pfarrer, Gerlach Ponsar[17], hat in seiner Beschreibung der Pfarrei Haintchen die Einweihung der Kirche im Jahr 1781 erwähnt. Außerdem vermerkt er die Übernahme der entstandenen Kosten durch die Gemeinde, das jährliche Gedächtnis des Weihetages am Sonntag nach dem Gedenktag des Hl. Martin (11.11.) und die damit verbundenen Lustbarkeiten im Dorf. Diese Beschreibung befindet sich im Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden[18].

Ebenfalls in Wiesbaden wird die Camberger Chronik Fasti Cambergenses[19] des Pfarrers Philipp Peter Lauer[20] aufbewahrt. Darin finden sich Informationen, die auch den Hergang des Weihetages in Haintchen etwas genauer erkennen lassen:

Einsegnung – Einweihung

Der Bau der Haintchener Kirche war zum Ende des Jahres 1750 vollendet, mit der Ausstattung des Kircheninneren hatte man begonnen[2]. Am ersten Sonntag nach Martini feierte Pfarrer Ferdinand Damian Miger[3] den ersten Gottesdienst im neuen Gotteshaus[4]. Die kirchenrechtlich vorgeschriebene Einsegnung[5] verzögerte sich aufgrund der Erkrankung des von Kurfürst-Erzbischof Franz Georg von Schönborn[6] beauftragten Landdechanten Johann Friedrich Dornuff[7]. Sie fand schließlich am 19. Juli 1751 statt[8].

Dreißig Jahre später, als sich abzuzeichnen begann, dass der im Jahr 1777 begonnene Neubau der Camberger Kirche im Laufe des Jahres 1781 annähernd vollendet sein würde[9], bot sich eine Einweihung sowohl der Camberger Kirche als auch der zuvor fertiggestellten und bereits eingesegneten Haintchener und Hasselbacher Kirchen an[10].

Der Weihbischof kommt

Lauer berichtet, dass Weihbischof Cuchot d´Herbain von Wetzlar kommend, am Abend des 13. Juli in Haintchen eintraf[21]. In Wetzlar hatte er das Sakrament der Firmung gespendet[22].Danach erwähnt Lauer, ähnlich knapp wie Pfarrer Ponsar, die Weihe der Haintchener Kirche am 14. Juli[23].

Gerne wüsste man, wo der Weihbischof die Nacht von Freitag, dem 13. Juli auf Samstag, den 14. Juli in Haintchen verbracht hat. In Camberg nächtigte der geistliche Herr im kurtrierischen Amthof[24]. Etwas Vergleichbares fehlte in Haintchen. Das Pfarrhaus war in keinem guten Zustand: Pfarrer Gerlach Ponsar hatte sich, wie seine Vorgänger, über die mangelhafte Ausstattung bitter beklagt[25]. Hier fehlte es offenbar am Notwendigsten. Konnte man dem hohen Gast ein solches Quartier zumuten? Oder hatte man im Wissen um die baldige Ankunft des Weihbischofs schnell Abhilfe schaffen können?[26] Dabei gilt es zu bedenken, dass der Weihbischof in Begleitung reiste: Pfarrer Ponsar erwähnt zwei Kapläne und eine unbestimmte Anzahl an „Bedienten“[27]. Auch sie mussten untergebracht und verköstigt werden; zudem waren die Pferde zu versorgen[28].

Wie verlief der Weihetag?

Der Bericht Lauers enthält verschiedene Details zum Ablauf des Weihetages in Camberg[29]. Zusammen mit dem festgeschriebenen Ritus der Kirchenweihe lässt sich der vermutliche Hergang in Haintchen rekonstruieren: Allerdings könnte aufgrund der bereits erfolgten Einsegnung der Kirche eine verkürze Form des Weiheritus Anwendung gefunden haben. Im Allgemeinen lief die Kirchweihe in dieser Zeit etwa folgendermaßen ab[30]:

1. Am Vorabend des Weihetages

Bald nach der Ankunft des Weihbischofs wurden die mitgebrachten Reliquien[31] zur Verehrung präsentiert. Während der ganzen Nacht hatten die Gläubigen die Gelegenheit vor den Reliquien, die an einem geeigneten Ort außerhalb der Kirche[32] ausgestellt waren, zu beten. Weihbischof und Gläubige sollten sich zudem durch Fasten auf den bevorstehenden Weihetag vorbereiten.

2. Am Weihetag

Die Akteure des Weihetags waren der Weihbischof und die mitgebrachten Kapläne. Sie wussten, wie der Ritus der Kirchenweihe auf rechte Weise zu vollziehen war. Die Rolle der Gläubigen dagegen war auf das Zuschauen beschränkt. Da die gesamte Weihehandlung in lateinischer Sprache erfolgte, verstanden sie auch nicht den Sinn der gesprochenen Worte. Wahrscheinlich folgten sie den unbekannten, heiligen Riten mit scheuem Staunen. Auch Pfarrer Ponsar war wahrscheinlich nicht in die Weihehandlung eingebunden.

a. Auf dem Kirchhof

Der Morgen begann mit Lobgesängen, worauf der Weihbischof die sieben Bußpsalmen[33] vor den Reliquien betete. Nun wurde an der Kirchentür Wasser geweiht, mit dem der Zelebrant sich und die Gläubigen besprengte. Es folgte ein dreimaliges Umschreiten des Kirchengebäudes bei dem die Wände und der Kirchhof mit Weihwasser gesegnet wurden. Sobald der Weihbischof dabei die Kirchentür passierte, stieß er mit seinem Bischofsstab an die geschlossene Tür und betete zusammen mit einem in der Kirche stehenden Diakon (einer der mitgereisten Kapläne) ein kurzes Wechselgebt. Beim dritten Mal zeichnete der Weihbischof mit dem Stab ein Kreuz auf die Schwelle, worauf die Tür geöffnet wurde.

b. In der Kirche – ohne Gemeinde

Während die Gläubigen weiterhin auf dem Kirchhof warteten, zog der Weihbischof in die Kirche ein. Was hier geschah blieb den draußen Stehenden also weithin verborgen, womit die Weihehandlung noch geheimnisvoller wurde. Der Weihbischof ging unter dem Gesang seiner Begleiter bis zur Kirchenmitte. Hier war inzwischen ein Kreuz aus Asche auf den Boden gestreut und die Allerheiligenlitanei begonnen worden. In die etwa handbreiten Linien des Aschekreuzes schrieb der Weihbischof die Buchstaben des griechischen und des lateinischen Alphabets. Währenddessen stimmte man das Benedictus[34] an. Nun wandte sich der Weihbischof zum Hochaltar und sang dreimal „Gloria in excelsis deo“, das jeweils in einer höheren Tonlage erklang. Wasser, Salz, Asche und Wein wurden zum sog. „Gregoriuswasser“ geweiht. Mit seinem Bischofsstab bezeichnete der Weihbischof nun von Innen die Kirchentür mit einem Kreuz. Anschließend begab er sich zum Hochaltar, zeichnete mit dem „Gregoriuswasser“ Kreuze an die vier Ecken und in die Mitte. Darauf wurde der ganze Altar besprengt und dabei siebenmal „umschritten“. Es folgten das Besprengen der Seitenwände des Kirchenbaus und des Fußbodens. Nun ging der Weihbischof wieder aus der Kirche.

c. Wieder auf dem Kirchhof

Das Kirchengebäude war nun für den Einzug der Reliquien und der Gemeinde durch die vollzogenen rituellen Handlungen vorbereitet. Im Beisein der wartenden Gläubigen trug der Weihbischof die Reliquien zunächst einmal um die Kirche. Den Umgang beschloss eine Ansprache an die Gemeinde. Lauer berichtet, dass einer der mitgereisten Kapläne den Gläubigen auf dem Kirchhof die Bedeutung des Weiheaktes dargelegt habe[35]. Danach salbte der Weihbischof die Kirchentür mit Chrisam, die Reliquien wurden in die Kirche getragen und auch die Gläubigen gingen nun mit in das Gotteshaus.

d. In der Kirche – mit Gemeinde

Hier folgte die Beisetzung der Reliquien im Altar. Nachdem das Reliquiengrab verschlossen war, wurde der Altar zunächst mit Chrisam gesalbt und beräuchert, dann dreimal mit Katechumenenöl an den vier Ecken und in der Mitte gesalbt und wiederum beräuchert. Danach goss der Weihbischof Öl über den gesamten Altar und rieb ihn damit vollständig ein. Ebenfalls mit Chrisam salbte man daraufhin zwölf Kreuze, die an den Seitenwänden der Kirche aufgemalt waren. Zurück am Altar entzündete der Weihbischof auf der Altarplatte (Mensa) ein Feuer, in dem Weihrauchkörner und Wachskerzen in Kreuzform verbrannt wurden. Noch einmal erfolgten Salbungen an der Stirnseite des Altars und am Übergang der Altarplatte zum Unterbau. Hierauf wurden schließlich die Altartücher, liturgische Gefäße und die priesterliche Kleidung gesegnet und geweiht. Damit endete der eigentliche Weiheakt, der Weihbischof wechselte die liturgische Kleidung[36] und feierte eine stille Messe[37], spendete an deren Ende der Gemeinde den Segen und verkündete den mit der Kirchweihe verbundenen Ablass[38].

Nun bestieg wiederum einer der Kapläne die Kanzel und predigte über das Sakrament der Firmung, welches dann durch den Weihbischof den Haintchener Firmlingen gespendet wurde.

e. Nach Weihe, Gottesdienst und Firmspendung

Darüber dürfte es Mittag bzw. früher Nachmittag geworden sein. Wahrscheinlich hatte man für den Weihbischof und seine Begleiter eine Mahlzeit vorbereitet[39], vielleicht blieb auch noch etwas Zeit zum Ausruhen. Bald darauf aber muss dann der Aufbruch nach Camberg erfolgt sein, wo Cuchot d´Herbain und seine Begleitung abends gegen 18.00 Uhr eintrafen[40].

Randnotizen zum Weihetag in Haintchen

Erhält man aus dem Bericht Lauers Hinweise zum Ablauf des Weihetages, so lassen sich aus den wenigen Angaben der obengenannten Beschreibung durch Pfarrer Ponsar und die Haintchener Kirchenrechnung für 1780/81 weitere Einzelheiten ableiten: Pfarrer Ponsar erwähnt, dass die Gemeinde die Kosten für die Weihe der Kirche getragen habe. Unter dem Begriff „Gemeinde“ versteht Ponsar die „Zivilgemeinde“. Die Kirchenrechnung legt allerdings nahe, dass ein Teil des Geldes für die an den Weihbischof zu entrichtenden Gebühren, für Unterbringung und Verköstigung durch die Pfarrei übernommen worden ist. Außerdem werden Zahlungen für Pulver und an den „Kanonier“ Matthias Urban[41] verbucht. Dies deutet daraufhin, dass die Festlichkeiten Anlass zum Böllerschießen boten[42]. Des Weiteren erwähnt die Kirchenrechnung eine Sondervergütung für den Lehrer Michael Weiher, wegen außerordentlicher gehabter Mühe, in Gestalt von einem Maß[43] Wein. Die „außerordentliche Mühe“ des Schullehrers resultierte daraus, dass er auch Glöckner und Organist[44] war.

Da der Pfarrer allgemein für jede gottesdienstliche Verrichtung eine Vergütung erhielt, im Zusammenhang der Kirchenweihe aber nicht als Zahlungsempfänger auftaucht, steht zu vermuten, dass Pfarrer Ponsar bei den liturgischen Handlungen – wie oben bereits erwähnt – nicht mitwirkte. Es zelebrierte ausschließlich der Weihbischof, assistiert von den beiden mitgebrachten Kaplänen. Vielleicht durften aber einige Haintchener Jungen als Messdiener am feierlichen Gottesdienst mitwirken. Jedenfalls verzeichnet die Kirchenrechnung Ausgaben für Stoffe und Schneiderlohn zu talären der Messendiener.

Der Weihbischof in Camberg und Hasselbach

Die Kirchweihe in Camberg gestaltete sich aufwändiger, als diejenige in Haintchen. Das lag u.a. daran, dass die neuerbaute Camberger Kirche auch die Mutterkirche für die Camberger Filialorte Erbach, Würges, Oberselters, Dombach und Schwickershausen war. Die Gläubigen aus diesen Dörfern zogen daher am Nachmittag des Weihetags nach Camberg und gemeinsam mit dem Weihbischof wurde in einer feierlichen Prozession das Allerheiligste in die neue Kirche überführt. Seit dem Abbruch der alten Kirche war es in der Hohenfeldischen Kapelle am Amthof aufbewahrt worden[45].

Am Morgen des nächsten Tages, also am 16. Juli 1781, reiste Cuchot d´Herbain nach Hasselbach. Auch dort wurde die im Jahr 1752 erbaute Kirche eingeweiht[46] und im Anschluss die Firmung gespendet. Danach gab es ein Frühstück für den Weihbischof im Hasselbacher Pfarrhaus bevor Cuchot d´Herbain wieder nach Camberg zurückkehrte, dort das Mittagsmahl einnahm und wiederum das Firmsakrament spendete. Nach einer weiteren Übernachtung im Amthof machten sich der Weihbischof und seine Begleitung am Morgen des 17. Juli unter Glockenklang und Böllerschießen auf den Weg nach Limburg[47].

Ausblick

Drei Kirchen hatte Weihbischof Jean-Marie Cuchot´Herbain in drei Tagen eingeweiht, dazu zahlreichen Gläubigen das Sakrament der Firmung gespendet. Es dürften durchaus anstrengende Tage gewesen sein – nicht zuletzt auch wegen der Unbequemlichkeiten des Reisens in der damaligen Zeit. Nun ging es über Limburg und Koblenz zurück – vielleicht sogar noch weiter nach Trier. In unsere Gegend kam der Weihbischof wohl nicht mehr. Im Jahr 1792 erlitt er einen Schlaganfall. Vor den anrückenden französischen Truppen floh Cuchot d´Herbain 1794 aus Koblenz nach Fulda. Dort ist er 1801 gestorben und in der St. Bonifatius und Blasius-Kirche beigesetzt worden.

Die von ihm geweihten Kirchen in Haintchen, Camberg und Hasselbach haben unbeschadet die Zeiten überstanden. Heute hat allerdings nur noch die Camberger Kirche den Status einer Pfarrkirche inne.

Im Jahr 2031 kann an allen drei Orten der 250. Jahrestag der Kirchweihe gefeiert, an den Trierer Weihbischof Jean-Marie Cuchot d´Herbain erinnert und an die Menschen gedacht werden, die damals den Weihetag ihrer Kirchen erlebt haben.

Fußnoten

[1] Jean-Marie Cuchot d´Herbain (1727-1801), geb. in Straßburg, 1743 Immatrikulation an der Universität Straßburg, Promotion zum Dr. theol., 1755 Studium der Jurisprudenz und Promotion zum Dr. iur.utr., 1751 Priesterweihe, 1751-53 Vikar der Laurentius- und der Münsterpfarrei in Straßburg, 1755 Kanoniker am Liebfrauenstift in Zabern im Elsass, 1753-55 Kanoniker an Alt-St- Peter in Straßburg, 1767 Scholaster, 1757 Promotor des Bistums Straßburg, 1771 Assessor des Offizialats, 1777 Koadjutor des Trierer Weihbischofs Nikolaus von Hontheim, 1778 Titularbischof von Askalon und Weihbischof von Trier, Regens des Clementinums in Trier, 1791 Provikar am Konsistorium in Trier, 1792 aufgrund eines Schlaganfalls amtsunfähig, 1794 Amtsverzicht, Wolfgang Seibrich, Die Weihbischöfe des Bistums Trier, 150-157; Rüdiger Fluck, Weihbischof Jean Marie Cuchot d´Herbain (1727-1801) „Kirche und Altar zu Ehren St. Nikolaus geweiht“, in: Jahrbuch 2004 Kreis Limburg-Weilburg, 232-235; Franz-Josef Heyen, Das Erzbistum Trier 1: Das Stift St. Paulin vor Trier (=Germania Sacra N.F. 6), 768f.

[2] Baumeister Ullrich setzte am 8. November 1750 nach erfolgter Ausmessung des Kirchenneubaus den Maurerlohn gemäß Akkordvertrag fest, Pfarrarchiv Haintchen, Kurtrierische Zeit, Mappe: Unterlagen zum Kirchenbau 1749-56; zur Ausstattung des Kircheninneren s. Ludwig Baron Döry, Die Barockkirche in Haintchen, in: 600 Jahre Haintchen, 113-150, hier:126-131.

[3] Ferdinand Damian Miger, Pfarrer in Werschau (?), 1744-1750 Pfarrer in Hasselbach, 1750-1756 Pfarrer in Haintchen, s. ASdQ 7(2018/3), Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haintchen, 79-112, hier: 105; Liste der Pfarrer, in: 700 Jahre Hasselbach, 101-102, hier: 101; HHStAW 40, Nr. 1992.

[4] Der Bau der Kirchen und des Kirchturmes ist im Monat desselbigen Jahres [1750] – Gott sei Dank – soweit glücklich verfertigt worden, daß man den Sonntag nach Martini episcopi also zum alten Kirchweihfest, den Gottesdienst darin feierlich angefangen; Bericht des Pfarrers Ferdinand Damian Miger zur Einsegnung des Grundsteins und der fertiggestellten Kirche, zit. nach: Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haitnchen, 79-112, hier: 81. – Der Martini-Tag fiel in diesem Jahr auf einen Donnerstag. Demnach wurde der erste Gottesdienst am 14.11.1751 gefeiert.

[5] Auch das heute gültige Kirchenrecht sieht vor, eine neuerbaute Pfarrkirche „baldmöglichst zu weihen oder wenigstens zu segnen“; CIC (1983), can. 1218.

[6] Franz Georg von Schönborn (1682-1756), 1729 Kurfürst-Erzbischof von Trier, 1732 Fürstbischof von Worms und Fürstpropst von Ellwangen; Christoph Dahm, Franz Georg von Schönborn, in: BBKL 9, Sp. 623-627.

[7] Johann Friedrich Dornuff (1684-1751); geb. in Lindenholzhausen, Studium in Mainz, 1700 Promotion zum Baccalaureus, 1701 Promotion zum Magister, Kanoniker und Dekan am St. Georgsstift in Limburg, Kommissar des Archidiakonats Dietkirchen; Konrad Fuchs, Johann Friedrich Dornuff, in: BBKL 20, Sp. 404-405. – Dornuff hatte im Jahr 1717 auch die neuerbaute Kirche in Niederselters eingesegnet.

[8] Die Einsegnung dieser neuen Kirche ist wegen Krankheit des betagten Land-Dechanten J.F. Dornuff bis den 19. Julii 1751 verschoben worden; Bericht des Pfarrers Ferdinand Damian Miger zur Einsegnung des Grundsteins und der fertiggestellten Kirche, zit. nach: Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haitnchen, 79-112, hier: 81. – Die Vollmacht von Erzbischof Franz Georg von Schönborn datiert vom 16. November 1750; ebd.

[9] Zum Neubau der Camberg Kirche s. die gedruckt vorliegende Chronik des in Camberg geborenen Pfarrers Philipp Peter Lauer: Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 141-151.

[10] Im Jahr 1737 waren zuletzt in der näheren Umgebung Haintchens Kircheneinweihungen erfolgt: Der Trierer Weihbischof Lothar Friedrich von Nalbach hatte in den ersten Augusttagen die Kirchen in Niederselters, Oberbrechen, Niederbrechen und Lindenholzhausen geweiht. In den folgenden Jahren werden zwar wiederholt Besuche der Trierer Kurfürst-Erzbischöfe in Limburg erwähnt, die Einweihung neuerbauter Kirchen war dami aber nicht verbunden, Franz-Karl Nieder (Hg.), Ludwig Corden, Limburger Geschichte Bd. III (1406-1806), S. 158, 163, 167f.

[11] Lat.: Unsere Kirche zum Hl. Nikolaus ist am 14. Juli 1781 durch den Bischof von Askalon geweiht worden. – Hubert Arend (+1801), als Nachfolger von Benefiziat Peter Winzmann seit 1774 Frühmesser in Haintchen, Pfarrarchiv Haintchen, Kurtrierische Zeit, Mappe: Frühmesserei Amtsbuch.

[12] Pfarrarchiv Haintchen, Kurtrierische Zeit, Mappe: Frühmesserei Amtsbuch, S. 75.

[13] Pfarrarchiv Haintchen, Kirchenrechnungen, Kirchenrechnung über die Einnahmen, und Ausgabe unter dem ehrsamen Johan Adam Rau als geweßenen Baumeistern vom Jahre 1780 bis 81 St. Martini Epsicop.

[14] Abk. für Gulden (Floren).

[15] Abk. für Kreuzer.

[16] Abk. für Pfund (von lat. libra)

[17] Gerlach Ponsar (1742-1789), seit 1778 Pfarrer in Haintchen, s. ASdQ 7 (2019/3), 9 (2020/1).

[18] HHStAW 356, Nr. 176. – Die Beschreibung von Pfarrer Gerlach Ponsar in: Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haintchen, 79-111, hier: 83-91.

[19] HHStAW 3004, Nr. A 155a, HHStAW 3004, Nr. A 155b, HHStAW 3004, Nr. A 109.

[20] Philipp Peter Lauer (1753-1805), geb. in Camberg, Studium in Trier, 1772 Promotion zum Baccalaureus, 1773 Promotion zum Magister, 1777 Priesterweihe und Verwalter der Kuriatvikarie Würges, 1791 Pfarrer in Niederselters, 1801 Kämmerer des Landkapitels Dietkirchen für den Bezirk Camberg und Schlosskaplan in Limburg; s. Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 155f. – Die Familie Lauers war seit 1779 mit der Familie Ponsar durch Heirat verbunden.

[21] Der Weg nach Haintchen führte vermutlich entlang der alten Hessenstraße (Wetzlar – Weilmünster – Haintchen). Die Wegstrecke kann mit ca. 35 km angegeben werden – eine ordentliche Tagesleistung für eine Kutschfahrt.

[22] Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 147. – Wetzlar gehörte zur Diözese des Erzbischofs von Trier. Die Reichsstadt hatte sich zwar Mitte des 16. Jahrhunderts der Reformation angeschlossen, doch blieb das katholische Marienstift erhalten. Seitdem der Sitz des Reichskammergerichts nach Wetzlar verlegt worden war, wuchs auch die Zahl der katholischen Einwohner, da sich Gerichtsangehörige von außerhalb mit ihren Familien in der Stadt niederließen.

[23] […] und consecrirten den 14ten alldorten die Pfarr Kirche, welche in den 1750ziger Jahren gebauet wurde, […], ebd.

[24] […] logirten bey Herrn Oberamtmann Freyherrn von Schütz, […], ebd. 148.

[25] S. ASdQ 13 (2021/1) „Kurz notiert: Pfarrer Ponsar beklagt die mangelhafte Ausstattung des Haintchener Pfarrhauses“.

[26] Wahrscheinlich war die Reiseroute des Weihbischofs v.a. auf die Einweihung der eben fertiggestellten Camberger Kirche abgestimmt worden. Dabei haben wohl die Familien von Hohenfeld und Schütz zu Holzhausen ihren Einfluss geltend gemacht. Sobald die Abstimmung mit dem Weihbischof erfolgt war, werden auch die Pfarrer und Schultheißen in Haintchen und Hasselbach informiert worden sein.

[27] Da auch Wertgegenstände mitgeführt wurden (Mitra, Bischofsstab, Brustkreuz, Ring, liturgische Gewänder, Heiligenreliquien, eingesammelte Gebühren für die Weihehandlungen) könnten auch Bewaffnete zur Begleitung des Weihbischofs gehört haben.

[28] Falls es für einen Weihbischof schicklich war, bot eventuell das Gasthaus an der Hessenstraße geeignete Möglichkeiten für die Unterbringung.

[29] Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 148f.

[30] Der Ritus der Kirchweihe nach dem damals gültigen Rituale Romanum unterschied sich wesentlich von der heute üblichen Form, s. Herenäus Haid, Die Kirch-Weihe, ihre Ceremonien und Bedeutung. Aus und nach dem römischen Pontifikale, München 1818.

[31] Im Hochaltar der Haintchener Kirche wurden Reliquien der Heiligen Märtyrer Donatus und Restitutus beigesetzt, s. Rüdiger Fluck, Weihbischof Jean Marie Cuchot d´Herbain (1727-1801) „Kirche und Altar zu Ehren St. Nikolaus geweiht“, in: Jahrbuch 2004 Kreis Limburg-Weilburg, 232-235, hier: 232.

[32] Das konnte eine in der Nähe liegende Kapelle, aber auch ein auf dem Kirchhof aufgebautes Zelt sein.

[33] Es handelt sich dabei um die Psalmen 6, 32 (31), 38 (37), 51 (50), 102 (101), 130 (129) und 143 (142).

[34] Auch „Lobgesang des Zacharias“ s. Gotteslob Nr. 617.

[35] […] der eine bischöfliche Caplan, Herr Berschens, […] nachdem er schon auf dem Kirchhof eine kleine Anrede von der Bedeutung der Einweihung Ceremonien gehalten, […], Franz Motyka, Ulrich Lange, Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 148. – Vermutlich waren die Deutschkenntnisse des Weihbischofs begrenzt, s. Rüdiger Fluck, Weihbischof Jean Marie Cuchot d´Herbain (1727-1801) „Kirche und Altar zu Ehren St. Nikolaus geweiht“, in: Jahrbuch 2004 Kreis Limburg-Weilburg, 232-235, hier: 234. Der gesamte Weiheritus erfolgte in lateinischer Sprache.

[36] Während des Weiheaktes hatte er einen Rauchmantel (Pluviale) getragen, jetzt legte er die Kasel an (darunter trug er eventuell auch noch eine Pontifikaldalmatik).

[37] […] und nach Endung derselben [Weihe] feierten Sie [Weihbischof Cuchot d`Herbain] am Hohen Altar eine Stille Meß. […], Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 148.

[38] Mit der Feier der Kirchweihe war ein Ablass zeitlicher Sündenstrafen um ein Jahr, mit der Feier des Gedächtnistages der Kirchenweihe ein Ablass um 40 Tage verbunden, s. Herenäus Haid, Die Kirch-Weihe, ihre Ceremonien und Bedeutung. Aus und nach dem römischen Pontifikale, München 1818.

[39] Bischof und Gemeinde sollten am Vortag der Kirchenweihe fasten, ebd.

[40] Den nemlichen 14ten Julius abends gegen 6 Uhr kamen sie auf Camberg, […], Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 148.

[41] Pfarrer Ponsar berichtet, dass Matthias Urban auch Balgtreter an der Haintchener Orgel gewesen war; s. Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haintchen, 79-112, hier: Beschreibung der Pfarrei Haintchen von Pfarrer Ponsar, 87.

[42] In Camberg wurden aus Anlass der Kirchenweihe „Katzenköpfe“, dabei handelt es sich um Standböller, zum Schießen verwendet, s. Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 148. – Die in der Haintchener Kirchenrechnung angegebene Pulvermenge (1 ¾ Pfund) deutet eher auf einen kleinen Böller hin.

[43] Das genaue Volumen lässt sich nicht in einem heute gebräuchlichen Raummaß angeben. Vermutlich ist nicht das Weinmaß nach dem Wiesbadener System gemeint. Danach hätte Lehrer Weiher 40 Liter Wein erhalten. Wahrscheinlich ist hier das Maß zu zwei Liter als allgemeines Flüssigkeitsmaß gebraucht; Egon Eichhorn, Münzen – Maße – Gewichte – Begriffe, in: 600 Jahre Haintchen, 327-320, hier: 319.

[44] Wahrscheinlich war v.a. der Dienst als Glöckner gefragt, da nicht nur zur Weihehandlung sondern auch bei der An- und Abreise des Weihbischofs geläutet wurde. Vermutlich versah der Schullehrer auch den Küsterdienst. – Dass die im Rituale Romanum vorgesehenen Gesänge zur Weihe der Kirche von der Orgel begleitet wurden, erscheint eher unwahrscheinlich. In Camberg wurde die Orgel erst drei Jahre nach der Weihe in der Kirche aufgestellt, s. Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 151.

[45] Ebd. – Erst nach der erfolgten Kirchweihe wurde die Innenausstattung des Kirchenbaus vervollständigt, ebd; s.a. Manfred Kunz, 225 Jahre Pfarrkirche St. Peter und Paul, in: Verein Historisches Camberg 41 (2006), 6-20.

[46] Die Kirche in Hasselbach war im Jahr 1752 fertiggestellt worden. Die Einsegnung erfolgte durch den Dekan des Lubentiusstifts zu Dietkirchen, Johann Carl Klein, am 13. Juli 1752, Bertold Menningen, Pfarrkirche St. Margaretha zu Hasselbach/Ts., in: 700 Jahre Hasselbach, 85-102, hier: 88.

[47] Franz Motyka, Ulrich Lange (Hg.), Die Camberger Chronik Fasti Cambergenses des Philipp Peter Lauer 1779 (= Bad Camberger Archivschriften Nr. 1), 149.