Haintchen

Archivstück des Quartals IV. 2020

Der Heilige Antonius (genannt der Große oder der Einsiedler[i]) ist ein populärer Heiliger. Volkstümliche Benennungen wie „Swinetünnes“ im Münsterland, „Fackentoni“ in Tirol und „Säuanton“ in unserer Gegend sind Belege für die weitverbreitete Verehrung aber auch die bäuerlich derbe Aneignung des Heiligen.

Mönchsvater und Schweinepatron

Antonius soll im 3./4. Jahrhundert nach Christus in Ägypten gelebt und gewirkt haben[ii]. Die Kirche verehrte ihn zunächst v.a. wegen seiner herausragenden Bedeutung für die Entwicklung des christlichen Mönchtums. Um das Jahr 1000 gelangten Reliquien des Heiligen nach Europa, denen bald schon Wunderheilungen zugesprochen wurden. Dies wiederum hatte die Gründung eines eigenen Ordens, den Antonitern, zur Folge, die sich der Kranken- und Armenpflege widmeten. Als Gegenleistung für diese Tätigkeit erhielten die Niederlassungen des Ordens das Recht, Schweine in den Dörfern oder Städten frei herumlaufen zu lassen[iii]. So wurde das Schwein zu einem beliebten Begleiter auf Bildern und an Statuen des Heiligen – und Antonius zum Schutzpatron der Haustiere, v.a. der Schweine, Schweinehirten und Metzger[iv]. Darüber hinaus wurde der heilige Antonius zusammen mit den heiligen Sebastian und Rochus als Pestpatron verehrt[v].

Der heilige Antonius in Haintchen – Eine Messstiftung …

In der Nachbarschaft Haintchens ist die Kirche in Oberselters dem heiligen Antonius geweiht[vi]. In der Haintchener Kirche selbst befindet sich an der Südwand des Kirchenschiffs eine Statue des Heiligen – mit einem Schwein zu seinen Füßen[vii]. Besonderer Ausdruck der Verehrung des heiligen Antonius war die Stiftung einer Messe am Festtag des Heiligen im Jahr 1766. Diese Messstiftung soll nachfolgend näher betrachtet werden.

Die weitaus größte Zahl der Messstiftungen in Haintchen galt dem Andenken und dem Gebet für verstorbene Familienmitglieder. Dagegen war die Stiftung einer Messe für einen besonderen Heiligen die Ausnahme: Die Gemeinde hatte eine Messe am Festtag des Hl. Sebastian gestiftet[viii]. Sieben Messen zu Ehren der Jungfrau und Gottesmutter Maria gingen auf eine Stiftung der Familie Rau zurück[ix].

Neben den genannten sieben Messen an Marienfeiertagen haben Philipp[x] und Anna Maria Rau am 11. November 1766 gleich vier weitere Stiftungen an der Haintchener Pfarrkirche errichtet[xi]: 1. die hier zu betrachtende Messe am Festtag des Hl. Antonius, 2. eine Messe für Philipp Rau, im Falle seines Sterbens, 3. für die nötigen Mitteln für eine Beisetzung in der Kirche[xii] und 4. eine Mess- und Armenstiftung im Namen des ehemaligen holländischen Soldaten Heinrich Eschweiler[xiii].

Warum der Hl. Antonius?

Was aber bewog das Ehepaar Rau dazu, ausgerechnet zu Ehren des Hl. Antonius eine Messe in Haintchen zu stiften? Der Eintrag im Kirchenbuch hält fest, dass dies aus besonderen gegen den heiligen Antonium Abbatem tragender devotion erfolgt sei. Leider erfahren wir nichts Genaueres darüber, wo diese besondere Verehrung des Heiligen herrührte. Da über eine bereits bestehende Verehrung des Hl. Antonius in Haintchen bislang nichts bekannt ist, könnte es sich um eine in der Familie Rau gepflegte Tradition handeln. Die persönliche Beziehung sollte durch die Stiftung dem ganzen Dorf zu Gute kommen, denn in der Messe wurde Gott im Vertrauen auf die Fürsprache des heiligen Antonius angefleht, daß von hiesigem orth alle vergifftete Viehe Seuchen gnädigst abgewendet bleiben[xiv]. Der heilige Antonius wurde in Haintchen also als Schutzpatron der Haustiere angerufen.

Lateinische Wendungen – die Bestimmungen der Stiftung

Im Vergleich zu den sonstigen Stiftungen hat der damaligen Haintchener Pfarrer Peter Jakob Brixius[xv] zahlreiche lateinische Wendungen in den Stiftungstext einfließen lassen. Diese Passagen beschreiben die Bestimmungen, die den Stiftern offenbar besonders wichtig waren:

- Die Feier der Messe zu Ehren des Hl. Antonius sollte unbedingt an dessen Festtag erfolgen. Andere, „geringere“ Messstipendien, die auf den 17. Januar lauteten, sollten dagegen verschoben werden. War der 17. Januar ein Sonntag, sollte die Sonntagsmesse liturgisch hinter den Festtag des Heiligen zurücktreten. Fiel der Festtag auf einen Donnerstag, sollte die Messe zu Ehren des Hl. Antonius Vorrang vor der vom kurtrierischen Schultheißen Johannes Roth[xvi] und seiner Familie gestifteten sog. Engelsmesse haben[xvii]. Nur „schwerwiegendere Ursachen“ durften die Feier des Antonius-Tages verdrängen.

Diese Bestimmung kann als Zeichen der tiefen Verehrung für den Hl. Antonius durch Philipp Rau und seine Frau gewertet werden, die unbedingt die Feier der Messe zu Ehren des Heiligen an dessen Festtag sichergestellt wissen wollten. Inwieweit eine Rücksprache mit der Familie des Schultheißen Roth erfolgt ist, lässt sich nicht erkennen. Allerdings wurde die wöchentlich am Donnerstag gefeierte Engelsmesse zum Gedenken an die Familie Roth ja nur dann „beeinträchtigt“, wenn der 17. Januar auf einen Donnerstag fiel.

- Wurde festgelegt, dass der Festtag des Hl. Antonius liturgisch wie ein Feiertag begangen werden sollte, mit Ausnahme der Aussetzung des Allerheiligsten. Näherhin sollte eine „Singmesse“ (missa cantata, Hochamt) gefeiert werden. Dabei wurden unter Orgelbegleitung Teile des Messtextes von Priester und Chor gesungen. Dieser liturgische „Mehraufwand“ sollte aus den Zinsen des gestifteten Kapitals finanziert werden. Auch das benötigte Geld für Kerzen und Messwein wurde so aufgebracht.

… und vielleicht mehr?

Der Text der Stiftung, die Philipp Rau und seine Ehefrau zu Ehren des Hl. Antonius errichteten, bringt die besondere Verehrung gegenüber dem Heiligen deutlich zur Geltung. Verglichen mit den anderen überlieferten Stiftungen an die Haintchener Pfarrkirche ist die besondere Verbindung zu einem einzelnen Heiligen und der unbedingte Wille zur Abhaltung der gestifteten Messe an seinem Festtag bemerkenswert. Angesichts dessen ist es wohl nicht abwegig zu überlegen, ob die bereits erwähnte Statue des Hl. Antonius in der Haintchener Pfarrkirche in Verbindung mit der Messstiftung oder besser gesagt den Stiftern selbst als besonderen Verehrern dieses Heiligen zu bringen ist.

Die Anschaffung vieler Ausstattungsstücken der St. Nikolauskirche hat in den Kirchenrechnungen keinen Niederschlag gefunden. Sie könnten über Stiftungen in die Kirche gelangt sein. Neben adligen und geistlichen Stiftern haben sicher auch Männer und Frauen aus Haintchen zur Ausschmückung des Kirchenraums beigetragen[xviii].

Ähnliche Überlegungen lassen sich für das Sebastian-Relief am Seitenaltar (Epistelseite, Südwand) anstellen. Hier könnte die Gemeinde Haintchen als Stifter in Frage kommen[xix]. Die Kopien der Gnadenbilder „Maria Hilf von Passau“ und „Maria vom guten Rat von Genazzano“ könnten von der im 18. Jahrhundert in Haintchen existierenden Marianischen Liebs-Versammlung erworben worden sein[xx].

Zwar fehlen die schriftlichen Belege, die jeweils eine sichere Zuordnung ermöglichen würden, aber aufgrund der vorliegenden Quellen lassen sich doch Beziehungen zu den wahrscheinlichen Stiftern aufzeigen.

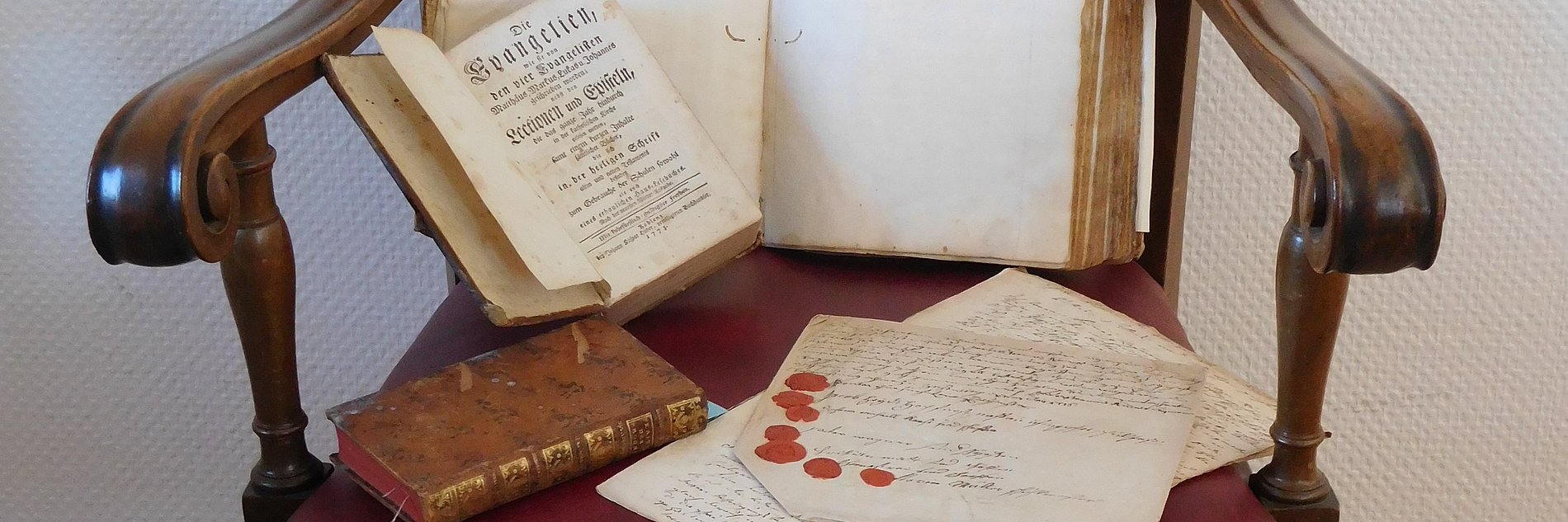

Amtsbücher/Kirchenbuch Bd. 3, pag. 32 (Messstiftungen)

Pfarrarchiv Haintchen

Haintchen, 11. November 1766

Die Eheleute Philipp und Anna Maria Rau stiften zu Ehren des Hl. Einsiedlers und Mönchsvaters Antonius eine jährlich am Festtag des Heiligen zu feiernde Messe

1766 d. 11 9mb.

17. Jan. Singmesse in hon.[xxi] S. Antonii.[xxii]

Herr Philipp Rau, und Anna Maria Rauin Eheleuth, und Pfarrgenossen dahier zu Haintgen aus besonderen gegen den Heiligen Antonium Abbatem tragendender devotion legiren[xxiii] zu hiesiger Kirchen, und ubergeben baar 40 flor. sage viertzig florein reinisch, fundando[xxiv], damit in honorem sti. Antonii Abbatis[xxv] jährlich einfällig dieseß von der Kirchen angesetzten fest tag, so d. 17t. Januar etiam ista die caeteroqiun per alias fundationes minores transferendas ad sequentem impedita[xxvi], jedoch cum exceptione causae gravioris[xxvii] dahier ein hohes singendeß amt samt orgellschlag more festivali sine expositione tamen Stmi[xxviii]. celebriert wird hierdurch den allerhöchsten pro intercessionem Sti. commemorati[xxix] anflehende, daß von hiesigem orth alle vergiifftete Viehe seuchen gnädigst abgewendet bleiben.

Verordnen anweiters fundatores[xxx] daß von denen aus obigen capitali jährlich einfälligen zinsen zeitlichem Herrn Pastori für abhaltung dieseß hohen meßopfers gereicht werden 45xer zeitlichem Schulmeistern – 20xr pro deservitis[xxxi] anheimfallen, nicht weniger denen Chorsingeren 15xr pro cantu[xxxii] übergeben und der rest mit 40xr der Kirchen für Kertzen und mess=wein zur fundation zu gedacht werden sollen. Vorbehaltend, daß si festum in Dominicam aut feriam 5tam[xxxiii] diese hohe mess in honrorem Sti Antonii[xxxiv] jedoch die festivali ad intentionem fundatorem[xxxv] celebriert werde, und die hierauf fällige Hl. Mess pro communitate[xxxvi] oder feria 5ta[xxxvii] die Sacramentalische Hl. Mess pro Joanne Roth et familia transferiert werde in sequentem non impeditam[xxxviii], urkundlich ist diese fundation[xxxix], wie beschrieben acceptiret[xl] und hiermit protocollieret, die et loco ut supra[xli]

bescheine P.J. Brixius pastor in Haintgen mpp[xlii].

Fußnoten

[i] Weitere Beinamen des Heiligen sind „Stern der Wüste“, „Vater der Mönche“ oder auch schlicht „Antonius Abbas“ [Antonius der Vater, der Abt]; Ekkart Sauser, Art.: Antonius Abbas, in: LCI 5, Sp. 206-217.

[ii] Zum Leben des heiligen Antonius: Jacobus de Voragine, Legenda Aurea; zur historischen Einordnung des Heiligen: Reinhart Staats, Art.: Antonius, in: GdKG, Alte Kirche I, 236-249. – Der Patriarch von Alexandrien, Athanasius, hat im 4. Jahrhundert eine Lebensbeschreibung des heiligen Antonius verfasst.

[iii] Die Schweine trugen meist als Erkennungszeichen ein Glöckchen. In der Weihnachtszeit oder am Gedenktag des Heiligen wurden die Schweine geschlachtet und ihr Fleisch an die Armen verteilt; Ekkart Sauser, Art.: Antonius Abbas, in: LCI 5, Sp. 206-217, hier: 207.

[iv] Antonius ist außerdem noch der Schutzpatron der Armen und Kranken und der Bürstenmacher. Er wurde aber auch als besonderer Schutzherr des Ritterstandes angesehen; ebd.

[v] Ebd.

[vi] Magistrat der Stadt Camberg (Hg.), Oberselters und seine Geschichte, 315. – Schutzpatron der Kapelle in Oberselters war bis zum Jahr 1526 der heilige Leonhard, der als Viehpatron verehrt wird. Danach war die Kapelle – seit 1776 die neu errichtete Kirche – dem heiligen Antonius geweiht; ebd.

[vii] Die Statue hält heute einen (zu kleinen) Stab in der Hand. Nach Ausweis von Fotografien aus den 1980er Jahren befand sich dieser Stab in der Hand des Hl. Joachim (Seitenaltar Evangelienseite), während der Abtsstab des Hl. Antonius (vermutlich in Form eines T-Kreuzes) fehlt, s. Ludwig Baron Döry, Die Barockkirche in Haintchen, in: 600 Jahre Haintchen, 113-150, hier: Hl. Joachim (Abb. 17), 147; Hl. Antonius (Abb. 22), 148.

[viii] S. ASdQ 8 (2019/4).

[ix] Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbücher/Kirchenbuch Bd. 3, Messstiftungen, pag. 17-19.

[x] Philipp Rau (1695?-1767) Gerichtsschöffe. Rau gehörte zur dörflichen Oberschicht und hatte den Neubau der Pfarrkirche gefördert. Außerdem erklärte er sich bei der Errichtung der Frühmesserei 1758 bereit, ein Wohnhaus für den Benefiziaten zur Verfügung zu stellen, Pfarrarchiv Haintchen, Kurtrierische Zeit, Mappe: Frühmesserei Amtsbuch (Hauptbuch), 5. Zu Rau s.a. ASdQ 1 (2018), 3 (2018), 5 (2019/1), 6 (2019/2), 8 (2019/4), 10(2020/2).

[xi] Die Errichtung so vieler Stiftungen an einem Tag ist außergewöhnlich. Bemerkenswert ist auch, dass nur die Stiftung der sieben Messen zu den Marienfesten in der chronologisch aufeinander folgenden Reihe der Messstiftungen richtig eingetragen worden ist. Die weiteren Stiftungen des Ehepaars Rau sind, zusammen mit einer ebenfalls in das Jahr 1766 datierten Stiftung des Johannes Roth und seiner Ehefrau Maria Magdalena, nach Stiftungen aus dem Jahr 1771 aufgeführt.

[xii] S. ASdQ 1.

[xiii] S. ASdQ 5 (2019/1).

[xiv] Dieses Anliegen entsprach beinahe wortgleich demjenigen der Gemeindemesse zu Ehren des heiligen Sebastian; s. ASdQ 8 (2019/4).

[xv] Peter Jakob Brixius, von 1756-78 Pfarrer in Haintchen s. Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haintchen, 79-112, hier: 105, s.a. ASdQ 2 (2018), 6 (2019/2), 11(2020/4).

[xvi] Johannes Roth (1707-1783), 1741- 1783 kurtrierischer Schultheiß in Haintchen.

[xvii] Der kurtrierische Schutheiß Johannes Roth und seine Frau Maria Magdalena (geb. Me(i)ssner) hatten im Jahr 1766 für sich, ihre lebenden und verstorbenen Familienangehörigen eine wöchentlich am Donnerstag zu feiernde sog. Engelsmesse gestiftet, s. Pfarrarchiv Haintchen Amtsbücher/Kirchenbuch Bd. 3, pag. 37 (Messstiftungen). Die Stiftung ist hier abgesehen von der Jahreszahl undatiert. Da die Messstiftung der Familie Rau auf die Roth´sche Stiftung Bezug nimmt, muss diese zeitlich früher erfolgt sein. Das zeigt auch das (undatierte) Schreiben von Pfarrer Brixius an das kurtrierische Offizialat in Koblenz, mit dem um Genehmigung der Roth´schen Stiftung nachgesucht wird. Die Antworten des Offizialats sind auf den 17. Januar und 14. April 1766 datiert, Pfarrarchiv Haintchen, Kurtrierische Zeit, Mappe Messstiftungen.

[xviii] S. dazu Ludwig Baron Döry, Die Barockkirche in Haintchen, in: 600 Jahre Haintchen, 113-150, hier: 130.

[xix] S. ASdQ 8 (2019/4).

[xx] S. ASdQ 11 (2020/3).

[xxi] Lat. Abk.: zu Ehren

[xxii] Eingefügt von anderer Hand (vermutl. Pfarrer Ponsar).

[xxiii] stiften

[xxiv] Lat.: stiftend/als Stiftung

[xxv] Lat.: zu Ehren des Hl. Antonius Abbas

[xxvi] Lat.: auch an diesem Tag, (der) außerdem vor einer Übertragung auf den folgenden (Tag) aufgrund anderer, geringerer Stiftungen geschützt (ist)

[xxvii] Lat.: mit der Ausnahme einer schwerwiegenderen Ursache

[xxviii] Lat.: wie an einem Feiertag ohne Aussetzung des Allerheiligsten

[xxix] Lat.: durch die Fürsprache des gedachten Heiligen

[xxx] Lat.: die Stifter

[xxxi] Lat.: für den Dienst (als Küster und Organist)

[xxxii] Lat.: für den Gesang

[xxxiii] Lat.: falls der Festtag (des Hl. Antonius) auf einen Sonntag oder Donnerstag (fällt)

[xxxiv] Lat.: zu Ehren des Hl. Antonius

[xxxv] Lat.: der Feiertag gemäß der Intention des Gründers

[xxxvi] Lat.: für die Gemeinde (Sonntagsmesse)

[xxxvii] Lat.: Donnerstag

[xxxviii] Lat.: ungehindert auf den folgenden (Tag)

[xxxix] Stiftung

[xl] angenommen

[xli] Lat.: Tag und Ort wie oben (angegeben)

[xlii] Lat. Abk.: mit eigener Hand

[xliii] Pfarrarchiv Haintchen, Kurtrierische Zeit, Mappe Nachlassangelegenheiten. – Das Konvolut beinhaltet das mit einem (beschädigten) Siegelabdruck versehene Testament von Pfarrer Laymann samt Umschlag (versehen mit sieben – teilweise beschädigten – Siegelabdrücken und den Unterschriften von Schultheißen, Sendschöffen und Schulmeister sowie das Protokoll der Testamentseröffnung an die Universalerbin.

[xliv] In der Liste der Hasselbach Pfarrer (abgedruckt in: 700 Jahr Hasselbach, 101-102) taucht Johannes Andreas Laymann nicht auf. Hier existiert eine zeitliche Lücke zwischen dem Ende der Amtszeit von Pfarrer Heinrich Joseph Burret (1774) und dem Beginn der Amtszeit von Pfarrer Philipp Weisenstein (1778).