Haintchen

Archivstück des Quartals II. 2019

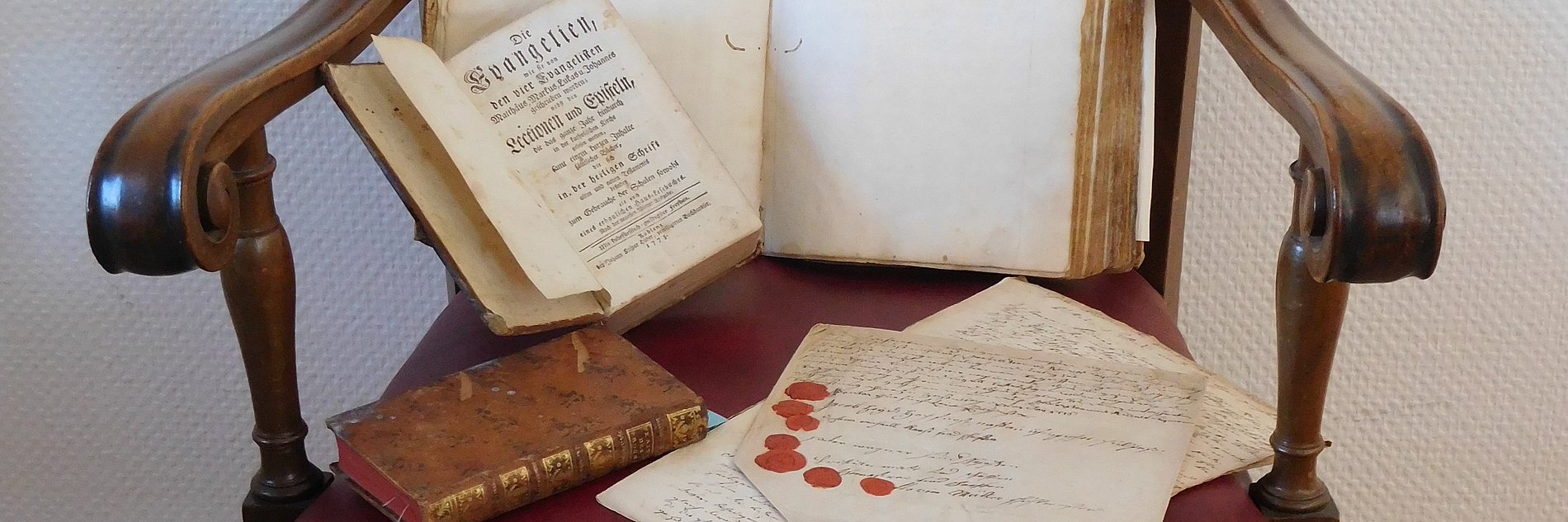

Das „Haintchener Kirchenjahr“ in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts

Januar

Fest der Beschneidung des Herrn[iii] (1. Januar). Nach der Messfeier erfolgte der Segen mit dem Allerheiligsten[iv].

Am 6. Januar wurde das Hochfest der Erscheinung des Herrn[v] gefeiert.

Am 2. Sonntag danach beging man das Namen-Jesu-Fest[vi]. Im Anschluss an die Messfeier wurde der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Den Gedenktag des Hl. Antonius des Großen[vii] (17. Januar) feierte man mit einer gesungenen Messe und Orgelspiel[viii]. Die Messe war im Jahr 1766 durch die Eheleute Philipp und Anna Maria Rau[ix] gestiftet worden, die den Hl. Antonius besonders verehrten. Sie verbanden mit ihrer Stiftung die Bitte um die Fürsprache des Heiligen daß von hiesigem orth alle vergifftete viehe seuchen abgewendet bleiben[x]. Möglicherweise ist mit dieser Stiftung auch die Statue des Hl. Antonius in der Haintchener Kirche in Verbindung zu bringen[xi].

Am Gedenktag des Hl. Sebastian[xii] (20. Januar) wurde morgens in der Frühe ein Hochamt für die Gemeinde Haintchen gehalten. Diese Messe war von der Gemeinde gestiftet worden[xiii]. Der Hl. Sebastian wurde dabei um Fürsprache gegen die pest an Menschen und Viehe[xiv] gebeten. Zu welchem Zeitpunkt die Stiftung erfolgt war, lässt sich nicht bestimmen. Im Jahr 1751 war eine Neuregelung der Stiftungsbestimmungen erfolgt[xv]. Das große Relief des Seitenaltars an der Epistelseite zeigt das Martyrium des Heiligen.

Februar

Am Fest Mariä Reinigung[xvi] (2. Februar) erfolgte die Kerzenweihe. Außerdem wurde eine Prozession (in der Kirche) mit brennenden Kerzen abgehalten.

Am Aschermittwoch[xvii] erfolgte nach der Segnung der Asche die Austeilung des Aschenkreuzes.

Eine Woche nach Aschermittwoch sowie am folgenden Freitag und Samstag fanden Vespergebete[xviii] statt, die im Zusammenhang mit den sog. Fronfasten[xix] standen. Diese Fast- und Bußtage fanden viermal im Jahr ungefähr mit dem Beginn der Jahreszeiten statt (Quatember). Termine für die Fronfasten waren jeweils der 1. Mittwoch, Freitag und Samstag nach Aschermittwoch, nach Pfingsten, nach Kreuzerhöhung (14. September) und nach dem Luziatag (13. Dezember).

März

Am Hochfest des Hl. Josef (19. März) feierte man das erste Hochamt für die Familie von Friesense(e) [xx]. Insgesamt waren im Jahr 1728 drei Hochämter gestiftet worden[xxi]. Das 1. wurde am Gedenktag des Hl. Josef (19. März), das 2. an Mariä Verkündigung (25. März) und das 3. am Schutzengelfest (2. Oktober) gefeiert. Im Anschluss an die Messfeier erfolgte jeweils die Aussetzung des Allerheiligsten, vor dem Priester und Gemeinde gemeinsam laut ein Vaterunser und ein Ave Maria beteten.

April

Palmsonntag[xxii]: Vor der Messe fanden die Weihe der Palmbuschen und anschließend die Palmprozession statt.

An den Osterfeiertagen[xxiii] wurde nach den Messfeiern der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Weißer Sonntag[xxiv]: Am achten Tag nach Ostern[xxv] fand die feierliche Erstkommunion der Kinder statt. Dazu wurde der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Am Dienstag nach dem Weißen Sonntag erfolgte die Austeilung der am Gründonnerstag geweihten Heiligen Öle in Dietkirchen[xxvi].

Am Festtag des Hl. Evangelisten Markus (25. April) wurde eine Prozession durch das Dorf abgehalten. Diese Prozession fand ursprünglich in Hasselbach unter Beteiligung der Haintchener Gemeinde statt[xxvii]. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts führte die Prozession durch Haintchen[xxviii], dabei machte man an vier Kapellen (Heiligenhäuschen) Station. Die erste Station war eine Marienkapelle beim Sitz der Oberförsterei[xxix], die sich damals im Haus Mittelstraße 1[xxx] befand. Hier wurden 5 Vaterunser und Ave Maria vom Priester gebetet. Zusätzlich verehrte man die Fünf Wunden Christi im Gebet[xxxi]. Die zweite Station war die Kapelle des Hl. Johannes Nepomuk beim Brunnen[xxxii]. Dort wurden aus der Liturgie des Festtages des Heiligen[xxxiii] gebetet. Die dritte Station war die Kapelle der Hll. 14 Nothelfer außerhalb des Dorfes[xxxiv]. Diese Kapelle besteht noch heute an der Hessenstraße[xxxv]. Dort wurde aus der Liturgie zum Festtag der 14 Nothelfer[xxxvi] gebetet. Die vierte Station war eine Kapelle des Hl. Antonius von Padua, zu deren Standort sich kein Hinweis erhalten hat.

Mai

Das Hochfest Christi Himmelfahrt[xxxvii] ist mit Bitttagen und Bittprozessionen für das Gedeihen der Feldfrüchte verbunden. Die Aufstellung von Pfarrer Brixius zufolge fanden in der Woche nach dem 5. Sonntag der Osterzeit (Sonntag Rogate, Bittsonntag) folgende Bitttage mit Prozessionen statt: am Montag in Hasselbach, am Dienstag in Eisenbach und am Mittwoch in Haintchen[xxxviii]. Seit dem Jahr 1784 nahmen die Haintchener nicht mehr an dem Bitttag in Eisenbach teil, da sie erst nach Einbruch der Dunkelheit von dort zurückkehrten[xxxix]. Stattdessen fand an diesem Tag ein Bittgang in Haintchen zu vier Kapellen (Heiligenhäuschen) statt[xl]. Zudem wurde am ersten Sonntag im Mai eine Prozession über die Feldfluren abgehalten[xli]. Darüber hinaus fanden an den Sonn- und Festtagen des Monats Mai am Abend Bittandachten vor dem Allerheiligsten statt. Außerdem waren die Gläubigen in diesem Monat aufgefordert, nach dem Morgenläuten, dem Angelusläuten und dem Abendläuten zuhause zu beten[xlii].

An den Pfingstfeiertagen[xliii] wurde nach den Messfeiern der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Nach den Pfingstfeiertagen waren die zweiten Fronfasten (s. Februar) zu halten.

Das Dreifaltigkeitsfest[xliv] wurde am ersten Sonntag nach dem Pfingstfest gefeiert. Nach der Messfeier erfolgte der Segen mit dem Allerheiligsten.

Juni

Das Fronleichnamsfest[xlv] wurde am ersten Donnerstag nach der Pfingstoktav gehalten. Im Anschluss an die Messfeier fand eine Prozession mit dem Allerheiligsten durch das Dorf statt. Zum Abschluss wurde der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet. Auch während der Oktavtage nach dem Fest wurden Prozessionen abgehalten. Für die Kinder fand ein besonderer Beichttermin statt[xlvi].

Die Feier des Hochfestes des Heiligen Johannes des Täufers (24. Juni) begann am Vorabend mit der Vesper. Am Morgen bestand Gelegenheit zur Beichte. Die Messfeier endete mit dem sakramentalen Segen und am Nachmittag fand eine Bittandacht statt.

Am Festtag[xlvii] der heiligen Apostelfürsten Petrus und Paulus (29. Juni) wurde nach der Messe der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Juli

Am 2. Juli feierte man das Fest Mariä Heimsuchung[xlviii].

August

Gemäß Erlass des kurfürstlichen Ordinariats vom 28. März 1786 wurden die Gläubigen darauf hingewiesen, dass am 2. August (bzw. dem darauffolgenden Sonntag) einmalig ein vollständiger Ablass (Portiunkula-Ablass) in einer Franziskanerkirche erworben werden konnte.

Das Hochfest Mariä Himmelfahrt[xlix] feierte man am 15. August. Ein Hinweis auf die an diesem Tag stattfindende Kräuterweihe (Würzwisch) fehlt hier.

September

Oktober

Am Schutzengelfest (2. Oktober) feierte man das dritte Hochamt für die Familie von Friesense(e) (s. Februar).

November

Allerheiligen[lii] (1. November): Nach der Vesper[liii] wurde die Prozession über den Friedhof, der damals rund um die Kirche lag, abgehalten. Dabei segnete der Pfarrer die Gräber.

Allerseelen[liv] (2.November): Am frühen Morgen fand eine Gebetsstunde für die Verstorbenen statt. Nach der Messe wurde – wie am Allerheiligentag – eine Prozession über den Friedhof gehalten, bei der man die Gräber segnete. Während der Oktav nach dem Allerseelenfest fanden an den Abenden Bittgebete für die Verstorbenen statt.

Am Sonntag nach dem Festtag des Hl. Bischofs Martin (11. November) wurde der Weihetag der Kirche gefeiert.

Das Fest Mariä Opferung[lv] (21. November) feierte man am letzten Sonntag nach Pfingsten (letzter Sonntag des Jahreskreises). Im Anschluss an die Messfeier wurde der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Am 29. November betete man von der fünften Morgen- bis zur sechsten Abendstunde vor dem Allerheiligsten. Zur neunten Stunde wurde die Hl. Messe gefeiert[lvi].

Dezember

Im Dezember wurde während des Advents mittwochs und samstags die Vesper mit Fürbittgebet gehalten.

Am Festtag des Hl. Nikolaus, Bischof von Myra (6.Dezember) feierte man den Patronatstag.

Unbefleckte Empfängnis Mariens (8. Dezember)[lvii]: Im Anschluss an die Messfeier wurde der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet.

Mit dem Gedenktag der Hl. Luzia (13. Dezember) waren die vierten Fronfasten zu halten (s. Februar).

Am 3. Adventssonntag wurde zur Danksagung der eucharistische Segen gespendet.

Am Weihnachtstag[lviii] wurde sowohl bei der Messe in der Nacht als auch bei der Messe am Tag der Segen mit dem Allerheiligsten gespendet. Am Heiligenabend Beichte der Kinder.

Hl. Stephanus, Diakon und Märtyrer (26. Dezember): Am Festtag des Heiligen wurde nach der Messe der sakramentale Segen gespendet.

Am Festtag des Hl. Johannes, Evangelist (27. Dezember) weihte der Pfarrer in der Kirche den Johanneswein (Johannesminne) und teilte ihn nach der Messfeier an die Gläubigen aus[lix].

Fußnoten

[i] Peter Jakob Brixius, von 1756-78 Pfarrer in Haintchen s. Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haintchen, 79-112, hier: 105.

[ii] Ein Schriftvergleich zeigt, dass die Eintragungen nicht von Pfarrer Brixius selbst vorgenommen wurden. Die Erläuterungen, die der Übersicht vorangestellt sind, legen nahe, dass der damalige Schulmeister, Johann Baptist Klee, die Aufstellung erstellt hat, s. Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, [fol. 2v]. Bei manchen Einträgen sind Ergänzungen/Korrekturen vorgenommen worden. Da dabei meist eine Datierung fehlt, müsste durch Schriftvergleich ermittelt werden, von wem und wann diese Änderungen vorgenommen worden sind. Dies konnte für die hier vorliegende Darstellung leider nicht erfolgen.

[iii] Lat.: Circumcisio Domini [Nostri Jesu Christi]. Der Festtag erinnerte an die Beschneidung Jesu, die gemäß dem Gesetz des Moses acht Tage nach der Geburt (25. Dezember) erfolgte, s. Gen 17,10-14 und der Bericht des Evangelisten Lukas LK 2,21. Der 1. Januar wird heute als Hochfest der Gottesmutter Maria begangen.

[iv] Anstelle des Empfangs der Kommunion waren seit dem Mittelalter das Schauen und Anbeten des Allerheiligsten zu Höhepunkten der Eucharistiefrömmigkeit geworden. Der Segen mit dem Allerheiligsten vermittelte den Gläubigen die Nähe Gottes in ihrem Leben („geistliches“ Kommunizieren, kein sakramentales Kommunizieren), s. Katechismus Bd.1, Teil 3, 358.

[v] Lat.: Epiphania Domini [Nostri Jesu Christi] (volkstümlich Dreikönigstag/-fest)

[vi] Ursprünglich steht das Namen-Jesu-Fest in enger Verbindung mit dem Fest der Beschneidung des Herrn.

[vii] Antonius Eremtita, Antonius Abbas, Mönch (Mönchsvater) und Einsiedler in Ägypten (+356)

[viii] Normalform der Messe war die sog. Lesemesse oder Stille Messe, bei der der Priester leise die (lateinischen) liturgischen Texte bete bzw. las. Daneben gab es die sog. Gesungene Messe, die v.a. an Festtagen gefeiert wurde. Dabei wurden Teile des Messritus vom Priester gesungen. Der Aufstellung zufolge waren rund 60% der gestifteten Messen Lesemessen und 40% Singmessen. Für eine gelesene Messe erhielt der Pfarrer in der Regel 25 Kreuzer und der Schulmeister für den Küsterdienst 5 Kreuzer. Handelte es sich um eine gesungene Messe beliefen sich die Einnahmen des Pfarrers auf 45 Kreuzer und die des Schulmeisters auf 10 Kreuzer. Sollte zudem noch die Orgel „geschlagen“ werden, erhielt letzterer insgesamt 15 Kreuzer. In manchen Fällen werden auch noch die Einnahmen für den Balgtreter in Höhe von 5 Kreuzern aufgeführt. Von den gesungenen Messen wurden rund 2/3 mit Orgelspiel begleitet. Den Kirchenrechnungen ist zu entnehmen, dass im 18. Jahrhundert auch Chorsänger bei Messfeiern mitwirkten. Allerdings lässt sich aus der Aufstellung von Pfarrer Brixius nicht ersehen, bei welchen Anlässen der Chor gesungen hat. Erwähnt wird der Chor bei der durch die Familie Rau gestifteten Messe zu Ehren des Mönchsvaters Antonius s. Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 4 und pag. 32.

[ix] Zu Philipp und Anna Maria Rau s. auch ASdQ 1 (2018).

[x] S. Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 32[b]

[xi] Die Statue befindet sich heute auf einer Konsole an der Südwand im hinteren Teil des Kirchenschiffs. Sie hält einen (zu kleinen) Stab in der Hand, der nach Ausweis älterer Fotografien zur Figur des Hl. Joachim auf dem Seitenaltar der Evangelienseite gehört. Die Statue des Hl. Antonius könnte auch mit dem Seitenalter auf der Epistelseite in Verbindung gestanden und dort ihren ursprünglichen Ort gehabt haben. Darauf könnten die dort angebrachten Reliefs der Heiligen Sebastian und Wendelinus hindeuten, die zum Schutz gegen (Seuchen)-Erkrankungen bei Menschen und Tieren angerufen wurden.

[xii] Römischer Soldat und Märtyrer (+ 288)

[xiii] Bei der Stiftungserneuerung 1751 wurde das Anliegen folgendermaßen formuliert: damit Gott durch die Vorbitt des Heil. Sebastiani/Menschen und Vieh vor der pestilenzischen Krankheit/behüten wolle, Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 1, fol. 98v.

Auch beim Ausbruch der Ruhrepedemie im Jahr 1872 bat die Gemeinde in einer neuntägigen Andacht den Hl. Sebastian um seine Fürsprache, s. Norbert Zabel, Von den Umwälzungen des ausgehenden 18. Jahrhunderts zum Ersten Weltkrieg, in: 600 Jahre Haintchen, 195-218, hier: 209f.

[xiv] S. Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag 4.

[xv] S. Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 1, fol. 98v.

[xvi] Lat.: Purificatio Beatae Mariae Virginis (volkstümlich: Mariä Lichtmess), heutige Bezeichnung: Darstellung des Herrn. Das Fest wird heute nicht mehr als Marien- sondern als Herrenfest begangen.

[xvii] Lat.: Feria quarta Cinerum

[xviii] Lat.: Preces vespertinae

[xix] S. Deutsches Rechtswörterbuch, Art. „Fronfasten“. Der Wortbestandteil „Fron“ steht – ähnlich wie bspw. bei dem Wort „Fronleichnam“ – für „Herr“.

[xx] Der kaiserliche Obrist und Generalquartiermeister Johann Ernst Freiherr von Friesense(e)[xx] erwarb 1687 von der Familie von Schönborn das nassauische Lehen Freienfels (Burg Freienfels). Er war mit Sabina Lamberta Freifrau von Esch verheiratet. Die Familie von Friesense(e) starb am Ende des 18. Jahrhunderts aus. Da die Besitzungen der Familie unter protestantischer Landesherrschaft stand, sie selbst aber katholisch war, bestand wohl eine Verbindung zu der nahegelegenen katholischen Pfarrkirche in Haintchen. Zur Familie von Friesensee s. HHStAW 121 Lehensarchive 7.16 von Frisense(e).

[xxi] S. Alois Staudt, Beiträge zur neueren Kirchengeschichte, in: 600 Jahre Haintchen, 79-111, hier: 94, 96.

[xxii] Lat.: Dominica in Palmis, Dominica Palmarum. Der Palmsonntag ist der letzte Sonntag der Fastenzeit.

[xxiii] Lat.: Festum Paschale.

[xxiv] Lat.: Dominica in Albis.

[xxv] Osteroktav. Die Zählung der Tage beginnt mit dem Hochfest selbst und schließt den achten Tag mit ein.

[xxvi] Dietkirchen war Sitz des kurtrierischen Archidiakonats, zu dem damals auch die Pfarrei Haintchen zählte, s. Klaus Schatz, Geschichte des Bistums Limburg, 8f (v.a. Fußnote 11).

[xxvii] S. Pfarrararchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 1, [105r].

[xxviii] Der Eintrag im Amtsbuch lautete ursprünglich: In festo S. Marci Ev. processio in Hasselbach (Am Fest des Hl. Evangelisten Markus Prozession in Hasselbach). Die beiden letzten Worte wurden durchgestrichen und durch per pagum (durch das Dorf) ersetzt. Außerdem wurde der oben geschilderte Prozessionsverlauf aufgeschrieben. Ein Schriftvergleich legt die Vermutung nahe, dass die Veränderung und Ergänzung des ursprünglichen Eintrags durch Pfarrer Ruckes (1819-1831 Pfarrer in Haintchen) erfolgt sein könnte.

[xxix] 1ma Statio ad Sacellum B.M.V. prope aedes Senioris venatoris, Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 21.

[xxx] S. Rüdiger Fluck, Hetteanton … Beschreibung der Häuser in Haintchen um 1936 nebst einer Auflistung ihrer Bewohner, Haintchen 2009, Mittelstraße 1. Dort soll im Jahr 1817 eine Kapelle errichtet worden sein, die der Hl. Anna geweiht war, s. Rüdiger Fluck, Heiligenhäuschen und Kapellen, in: 600 Jahre Haintchen, 161-167, hier 166. Eine Marienkapelle befindet sich im weiteren Verlauf der Mittelstraße (Mittelstraße 9), s. Rüdiger Fluck, Hetteanton … Beschreibung der Häuser in Haintchen um 1936 nebst einer Auflistung ihrer Bewohner, Haintchen 2009, Mittelstraße 9.

[xxxi] Dabei handelte es sich entweder um die Litanei zu den heiligen fünf Wunden Christi oder aber um den kleinen Rosenkranz von den fünf Wunden Christi, der auf den Hl. Alphons Maria von Liguori zurückgeht.

[xxxii] 2da Statio ad Sacellum s. Jois. Nepomuceni prope fontem aquarum, Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 21. Heute befindet sich beim sog. Johannisbrunnen (-born) eine Votivtafel mit der Darstellung des Hl. Johannes Nepomuk, s.; Rüdiger Fluck, Heiligenhäuschen und Kapellen, in: 600 Jahre Haintchen, 161-167, hier 166. Der Name Johannisborn könnte auf den Brauch zurückzuführen sein, am Festtag des Hl. Johannes des Täufers (24. Juni) die Brunnen zu säubern, s. Hermann Kirchhoff, Christliches Brauchtum im Jahreskreis, München 1990, 201, Anm. 8.

[xxxiii] Gedenktag des Hl. Johannes Nepomuk ist der 16. Mai.

[xxxiv] 3tia Statio ad Sacellum 14 auxilia. extra pagum,s. Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 21.

[xxxv] Schon im Jahr 1495 wurde ein Heiligenstock an dieser Stelle erwähnt. Eine Kapelle (Heiligenhaus) wird 1786 erwähnt. Eine Inschrift am heutigen Bau besagt, dass im Jahr 1811 eine grundlegende Erneuerung erfolgte, s. Denkmaltopographie Landkreis Limburg-Weilburg, Bd. 2, 614; Rüdiger Fluck, Hetteanton … Beschreibung der Häuser in Haintchen um 1936 nebst einer Auflistung ihrer Bewohner, Haintchen 2009, Hessenstraße; Rüdiger Fluck, Heiligenhäuschen und Kapellen, in: 600 Jahre Haintchen, 161-167, hier 164.

[xxxvi] Gedenktag der 14 Nothelfer ist der 18. Juni.

[xxxvii] Lat.: Ascensio Domini Nostri Jesu Christi. Der Himmelfahrtstag ist der 40. Tag nach dem Osterfest.

[xxxviii] Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 23 mit Ergänzung am unteren Rand.

[xxxix] Ebd.

[xl] Die Kapellen werden im Text nicht näher bezeichnet.

[xli] Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 24

[xlii] Ebd.

[xliii] Lat.: Festum Pentecostes. Hochfest. Der Name leitet sich vom griechischen Wort für „fünfzig“ (wegen der fünfzig Tage nach Ostern) ab.

[xliv] Lat.: Festum SanctissimaeTrinitatis (Dreifaltigkeitssonntag).

[xlv] Lat.: Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi, Hochfest.

[xlvi] Pfarrarchiv Haintchen, Amtsbuch Bd. 3, pag. 28.

[xlvii] Hochfest

[xlviii] Lat.: Visitatio Beatae Mariae Virginis. Das Fest erinnert an den Besuch der Gottesmutter bei ihrer Base (Cousine) Elisabet.

[xlix] Lat.: Assumptio Beatae Mariae Virginis, heutige Bezeichung: Mariä Aufnahme in den Himmel, Hochfest.

[l] Lat.: Nativitas Beatae Mariae Virginis.

[li] Das Kreuzerhöhungsfest erinnert an die Auffindung des Kreuzes Christi durch die Kaiserin Helena.

[lii] Lat.: Festum Omnium Sanctorum.

[liii] Ob es sich dabei um die erste Vesper am Vorabend oder die Vesper am Festtag selbst handelte, lässt sich nicht klären.

[liv] Lat.: Dies in commemoratione omnium fidelium defunctorum.

[lv] Lat.: Praesentatio Beatae Mariae Virginis. Einer Marienlegende zufolge, wurde Maria im Alter von drei Jahren in die Obhut des Tempels in Jerusalem gegeben. Heutige Bezeichnung: Gedenktag Unserer Lieben Frau in Jerusalem.

[lvi] Bereits 1749 hatte Kurfürst Franz Georg von Schönborn die Einführung des Ewigen Gebets im Kurfürst-Erzbistum Trier geplant. Die Umsetzung erfolgte durch seinen Nachfolger Johann Philipp von Walderdorff, s. Wolfgang Seibrich, Johann Philipp von Walderdorff. Kurfürst und Erzbischof von Trier 1756-1768 und Bischof von Worms 1763-1768, in: Friedhelm Jürgensmeier (Hg.), Die von Walderdorff, 227-252, hier: 237.

[lvii] Lat.: Immaculata Conceptio Beatae Mariae Virginis, heutige Bezeichnung: Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria.

[lviii] Lat.: Festum Nativitatis Christi.

[lix] In den Kirchenrechnungen des 18. Jahrhunderts sind die Kosten für den Johanneswein ausgewiesen. Der früher weitverbreitete Brauch der Johannisminne geht auf eine Legende zurück, der zufolge der Hl. Johannes einen Becher vergifteten Weins unbeschadet getrunken haben soll. Das Wunder wurde durch das Kreuzzeichen bewirkt, mit dem Johannes sich zuvor bezeichnet hatte. Zum Brauch des Johannesweins (und des Minne-Trinkens allgemein) s. Hermann Kirchhoff, Christliches Brauchtum im Jahreskreis, München 1990, 103f.